Vi por primera vez el tamunangue en Mérida, presentado por la Dirección de Cultura de la Universidad en el teatro César Rengifo. Quedé impresionado. Me pareció un retrato de la condición humana en todos sus aspectos. Incluía un arte marcial distinta de las orientales. (El arte parece masculino en singular y femenino en plural, o será que se dice el arte como el águila para evitar cacofonía). Un gran mito autóctono.

Quedé impresionado. Tan pronto como pude fui a Quíbor y entrevisté al hombre que organizaba las presentaciones. Me oyó atentamente y me dijo: ¿Ud. quiere ver el tamunangue de verdad o a como le guste? Dije que de verdad y que no entendía “a como le guste”. Es que últimamente viene gente de la radio, del cine, de la cultura y cuando graban, retratan, iluminan, filman, le dicen a uno como debe ponerse, vestirse, en qué puntos cantar más duro, cuándo mirar las cámaras. De tal manera que para cantarlo tranquilo nos vamos para el monte y ese es el tamunangue de verdad. Me decidí por el de verdad y un estudiante llamado Cecil Álvarez me llevó a un caserío en un monte, lejos de las carreteras donde, a media noche con luz de lámparas de kerosén y unos músicos maravillosos, bailaron mientras los niños, unos se metían como si supieran, otros se dormían en las piernas de la mamá sentada sobre piedra. Llegamos tarde. Vi todo a media luz, pero oí como nunca había oído.

Si en la Universidad quedé impresionado, aquí quedé embelesado y enamorado. Increíble la lucha ¿cómo era posible que no se mataran a garrotazo limpio? Ni se tocaban siquiera. Al amanecer entrevisté a uno de los bailarines sobre la lucha. Me dijo que sabía poco pero que su maestro sí era un vergatario, vivía en un campo cerca de Cubiro (las mismas consonantes de Quíbor, quíbor-kubiro).

Las siete partes del tamunangue simbolizan siete aspectos de la vida humana. Pero la lucha en particular, la del baile, representa una lucha que se da en la vida real de esa región, y esa lucha real debe representar a su vez formas de lucha entre los hombres en cualquier nivel.

En esa región donde se da el tamunangue se da una forma de combatir con garrotes tan corriente que todo hombre lleva consigo un garrote. Los golpes de garrote del que sabe tienen efecto codificado: con el garrotazo de seis meses, la persona muere a los seis meses reventada por dentro, no vale médico. Con el garrotazo de tullido, la persona queda paralizada de por vida. Con el garrotazo de manco, pierde el brazo izquierdo. Con el de los ojitos, queda ciego y desnarigado. Con el del loquito, hay que internarlo en Duaca. Con el de amansar guapo, el guapo no se vuelve a meter con nadie más nunca. Con el de entrepierna, se despide de las mujeres. Con el de campo santo, hay velorio.

Me interesó la guardia. Se llama guardia la manera de llevar el garrote, el estado de alerta para repeler un ataque o para comenzar una pelea. Ejemplos de guardia: tener el garrote sostenido por el brazo izquierdo a la altura de la axila; esa guardia lo mantiene disponible para la mano derecha. Tenerlo con la mano derecha sobre el hombro derecho. Tenerlo con las dos manos a la altura del sexo, cada mano en cada punta del garrote. Si está parado el combatiente, apoyarse sobre él. Si está comiendo, ponerlo al lado del plato o entre las piernas. Sostenerlo por la mitad con la mano derecha.

Cada una de esas guardias facilita los movimientos sucesivos en una serie que por lo general es conocida. Algo como las aperturas en el juego de ajedrez. Se cuenta de un garrotista que debía pasar por un pueblo donde era inevitable para el fuereño aceptar combate y eran muy buenos. Los viajeros por lo general hacían un gran desvío para no pasar por ese pueblo. Un garrotista principiante logró pasar poniéndose el garrote en equilibrio sobre la cabeza en el sentido de la marcha, caminando con los pies muy separados y las manos extendidas hacia ambos lados. Nadie lo atacó. Interrogados los habitantes del pueblo sobre ese respeto, cada uno respondía lo mismo: No conozco esa guardia.

Una vez en Mérida, un grupo de kárate que había llegado a todo con su instructor, sensey, invitaron a un maestro japonés para poder aprender algo nuevo. Cuando fueron al aeropuerto a recibirlo, no vino en el avión, los saludó desde atrás. Había llegado a propósito dos días antes, se había instalado en el hotel Chama y había recorrido la ciudad y sus alrededores. Les dio cita en un lugar fuera de la ciudad, escogido por él frente al Albarregas, y les dijo que ya sabían suficiente del primer grado del kárate, tal vez demasiado, y que ahora, para subir de grado, debían descubrir cuál era el significado en la vida de cada uno de los movimientos aprendidos. Luego se hizo llevar al aeropuerto donde ya tenía reservación, y se fue.

Eso de las artes marciales tiene lo suyo. No se limita a dar patadas en la cara como nos quieren hacer creer las películas de Hollywood.

Yo, por mi parte, fui a ver al vergatario cerca de Cubiro. Me recibió cariñosamente, reconoció que sabía más que la gente de Quibor, pero me informó que él estaba humillado a los pies de un maestro que vivía montaña arriba, y sin su permiso, no podía hablar sobre ese tema.

Fui a ver al maestro. No desamparaba su garrote, igual que su discípulo de Cubiro. Me oyó con respeto y me remitió a su benefactor y guía; sería ridículo que él hablara existiendo su taita de infinita sabiduría y autoridad.

Para ver al taita hacía falta un baquiano. Pero a mí nadie me detiene. Con un baquiano, en mula y a veces a pie al lado de la mula en estrecha trocha, después de tres días, dormíamos en el suelo, avistamos un caserío. El baquiano me mostró de lejos a un anciano que estaba sentado en una piedra al lado del camino. Ese es el taita, me dijo, vaya Ud. solo.

El taita no se levantó ni me respondió el saludo, sobre el suelo a la derecha tenía un garrote de vera. Estaba comiendo chimó. Me presenté haciendo referencia a su discípulo más cercano y a los otros; le expliqué que yo era profesor universitario y escritor, que estaba muy interesado, que deseaba escribir un trabajo académico sobre las técnicas de combate para hacer reconocer su originalidad en el mundo entero, que consideraba el tamunangue como un gran rito representativo de la vida en todos sus aspectos, que le agradecía por anticipado su colaboración, y que la universidad había ya decidido pagarle los honorarios y cualquier otro gasto a que diera lugar la investigación.

Me dejó hablar. Cuando terminé escupió chimó hacia la izquierda como poniendo distancia entre él y yo, se levantó con increíble agilidad sosteniendo su garrote, se alejó dos pasos y me dijo desde debajo de su sombrero de cogollo, firme sobre sus alpargatas: yo conozco esa guardia, y ese garrotico, no sirven para pelear de noche.

Se alejó caminando hacia atrás y, antes de volverse para dejarme definitivamente, me dijo como quien da un regalo: el gran combate se da en una oscurana.

Me quedé perplejo. Inmóvil hasta que sentí la mano del baquiano en mi brazo: vamonós, jefe; ya el taita habló.

EXTRAÍDO DE »HÍBRIDOS», REVISTA DIGITAL DE INFORMACIÓN Y OPINIÓN DEL DECANATO EXPERIMENTAL DE HUMANIDADES Y ARTES DE LA UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO, AÑO 2, N°2. JULIO 2015. EDICIÓN EN HOMENAJE A JOSÉ MANUEL BRICEÑO GUERRERO (http://www.ucla.edu.ve/deha/hibridos/Hibridos2daedicion.pdf).

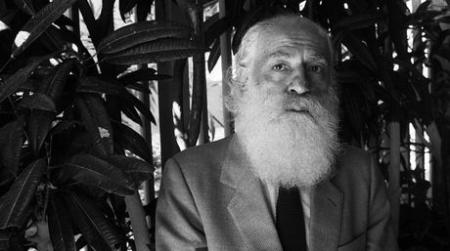

José Manuel Briceño Guerrero. Foto: Vasco Szinetar.

José Manuel Briceño Guerrero (Jonuel Brigue). Filósofo, filólogo, poliglota, narrador profesor universitario y poeta venezolano. Nacido en Palmarito, Estado Apure, el 6 de marzo de 1929. Cursa sus primeros estudios en Barinas. Vive su adolescencia y hace sus estudios de secundaria en Barquisimeto, en el Estado Lara.

En el año 1951 se gradúa como Profesor en el Instituto Pedagógico Nacional de Caracas y en 1952-1953 realiza Estudios de Postgrado en la Universidad de Northwestern, Evanstone, School of Education, en Estados Unidos . Luego, en 1955-1956 realiza los Estudios de Lengua y Civilización Francesa en La Sorbona, en París, Francia.

Después de cursar su carrera de Filosofía hasta obtener su doctorado, en Viena 1956-1961, con una tesis titulada ”Las Fundaciones Socio-Psicológicas del Español Latino Americano” Briceño Guerrero trabajó por décadas como Profesor de Filosofía y de Lenguajes Clásicos en la Universidad de Los Andes (ULA), Mérida. En 1981 fue galardonado con el Premio Nacional de Ensayo y en 1996 con el Premio Nacional de Literatura. Es considerado como uno de los más influyentes y más originales pensadores latinoamericanos y algunos de sus trabajos han sido traducidos al alemán y al francés, algunos como parte de la Colección de Obras Representativas de la UNESCO.

Utilizó el seudónimo Jonuel Brigue (JOsé maNUEL BRIceño GUErrero) para firmar su obra literaria, manteniendo su nombre completo para su obra filosófica o más académica. Su obra ha sido reconocida en distintos países de Europa y América.

Murió en el Estado Mérida, el 31 de octubre de 2014.

Obras principales:

Como José Manuel Briceño Guerrero

1962 : ¿Qué es la Filosofía ?, Mérida, Universidad de Los Andes.

1965 : Dóulos Oukóon, Caracas, Arte.

1966 : América Latina en el Mundo, Caracas, Arte.

1967 : Triandáfila, Caracas, Arte.

1970 : El Origen del Lenguaje, Caracas, Monte Ávila.

1977 : La identificación Americana con la Europa Segunda, Mérida, Universidad de Los Andes.

1980 : Discurso Salvaje, Caracas, Fundarte.

1981 : América y Europa en el Pensar Mantuano, Caracas, Monte Ávila Editores.

1984 : Holadios, Caracas, Fundarte.

1985 : «Tierra de Nod», en: El Cuento en Mérida (Varios autores), Mérida, Universidad de Los Andes.

1987 : Amor y Terror de las Palabras, Caracas, Mandorla.

1990 : El Pequeño Arquitecto del Universo, Caracas, Alfadil.

1992 : El Laberinto de los Tres Minotauros, Caracas, Monte Ávila Latinoamericana.

1996 : Diario de Saorge, Caracas, Fundación Polar.

2000 : Matices de Matisse, Mérida, Universidad de Los Andes: Consejo de Publicaciones.

2004 : Mi casa de los dioses. Mérida, Ediciones del Vicerrectorado Académico, Universidad de Los Andes.

2007 : Para ti me cuento a China. Mérida, Venezuela: Ediciones Puerta del Sol, febrero de 2007, 270 pp.

2010 : Los Chamanes de China. Mérida, Venezuela: Ediciones Puertas del Sol-Universidad Experimental de Yaracuy

2014 : El alma común de las Américas, Mérida (Venezuela) FUNDECEM, 131 p., Compilación Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo, José Gregorio Vásquez C., ISBN 978-980-7614-16-0.

Como Jonuel Brigue

1992 : Anfisbena. Culebra Ciega, Caracas, Editorial Greca.

1998 : Esa Llanura Temblorosa. Cuaderno, Caracas, Oscar Todtmann Editores.

2001 : Trece Trozos y Tres Trizas, Mérida, Ediciones Puerta del Sol.

2004 : Los recuerdos, los sueños y la razón. Mérida, Ediciones Puerta del Sol.

2002 : El tesaracto y la tetractis, Caracas, Oscar Todtmann Editores.

2009 : La Mirada Terrible. Mérida, Venezuela: Ediciones Puerta del Sol

2011 : El garrote y la máscara, Mérida, Venezuela: ediciones La Castalia. Biblioteca J. M. Briceño Guerrero.

2011 : Operación Noé. Mérida, Venezuela: Ediciones Puertas del Sol-Universidad Experimental de Yaracuy

2012 : 3×1=4 (Retratos), Mérida, Venezuela: Ediciones La Castalia

2013 : Dios es mi laberinto. Mérida, Venezuela, Ediciones La Castalia. 2014: Cantos de mi Majano, Caracas, Venezuela, Fundación Editorial El Perro y La Rana.